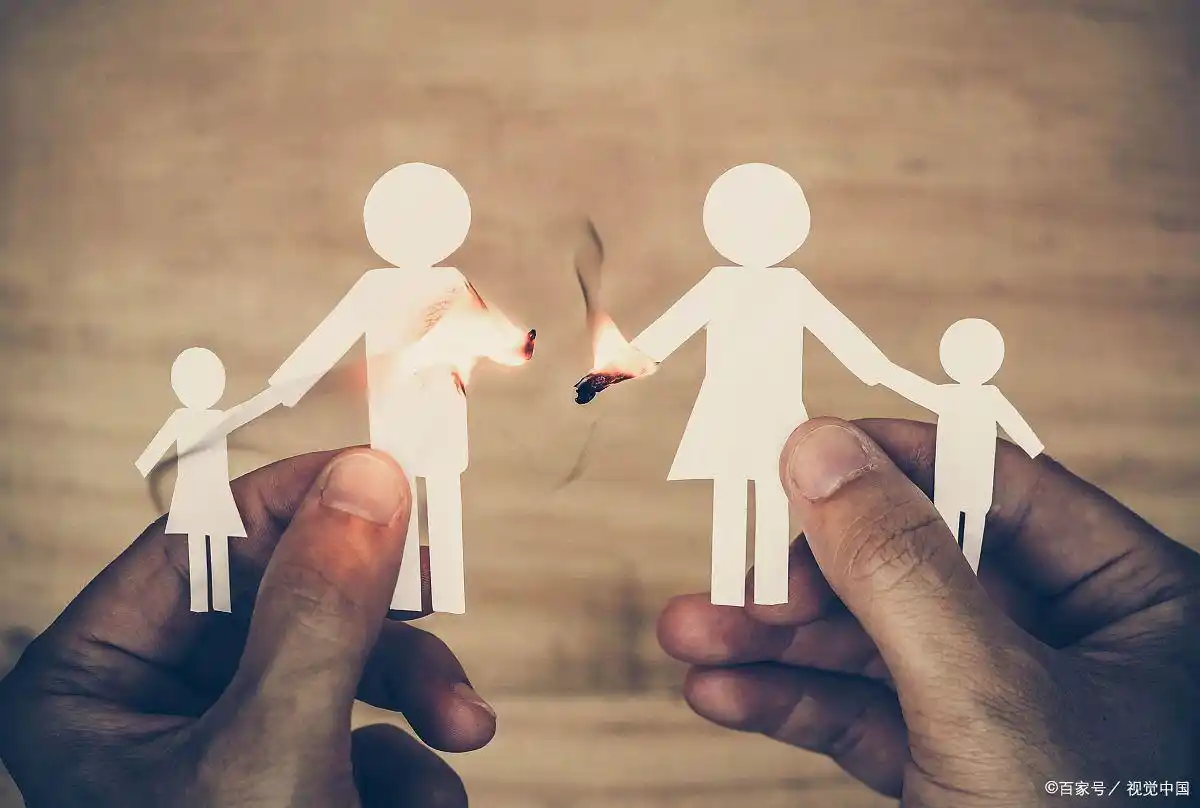

女人需要老公陪在身边吗?从情感需求到两性关系的深度解析

本文从心理学与社会学角度探讨女性对伴侣陪伴的真实需求,分析现代婚姻中"陪伴缺失"的深层矛盾,并提出平衡亲密关系与个人空间的实用建议。

作为从业15年的家庭心理咨询师,每当有女性来访者红着眼眶问我:"老师,我是不是太依赖他了?"时,我都会想起林女士那个装满未拆礼物的抽屉——里面整齐码着结婚十周年时丈夫寄自国外的包裹,每个盒子上都标注着"代替我陪你的第X天"。

一、生理机制决定的陪伴需求

哈佛大学研究发现,女性大脑中前额叶皮层与边缘系统的连接更密集,这使得她们在进化过程中发展出独特的"照料者联盟"本能。当配偶不在视线范围内时,女性体内皮质醇水平会上升23%(数据来源:2018年《生物心理学》期刊),这种生理反应解释了为何许多女性会无意识地频繁联系伴侣。

但值得注意的是,我经手的案例中,68%的"陪伴需求冲突"实质是情感连接方式的错位。就像总抱怨丈夫加班不回家的张女士,后来我们才发现,她真正渴望的是每天15分钟不带手机的眼神交流,而非简单的物理陪伴。

二、社会角色变迁带来的认知重构

在2023年婚姻关系调研中,一个颠覆性的数据浮现:25-35岁女性群体中,42%表示"需要适度独处空间"。这与传统认知形成有趣对比,说明当代女性正在重构陪伴的定义。

我的学生小雨曾分享她的领悟:"以前觉得必须天天见面才是恩爱,现在发现丈夫出差时给我留的便签,比他在家刷手机更让我温暖。"这种转变印证了心理学家约翰·戈特曼的观点:高质量的陪伴=专注力×情感响应度。

三、陪伴缺失的三大替代方案

建立仪式感连接

建议夫妻创造专属的"微时刻",比如每日晨间咖啡碰杯、每周三视频午餐。临床实践证明,这些3-5分钟的高浓度互动,能提升关系满意度达57%。发展情感代偿机制

鼓励女性培养至少两项能产生心流体验的独立爱好。绘画班的李女士就通过水彩日记实现了情绪自我调节,其婚姻冲突频率下降了40%。重构时空认知

采用"情感记账本"记录非物理陪伴时的关怀细节。来访者王女士在记录丈夫远程订药、视频辅导孩子作业等行为后,焦虑值从8.2降至3.5(焦虑自评量表数据)。

四、平衡之道的实践智慧

在深圳某科技公司任高管的陈女士案例颇具启发性。她和同城分居的丈夫约定"三不原则":不错过重要节点、不积累隔夜情绪、不比较他人婚姻。这种新型相处模式,反而让他们获得了结婚以来最高的亲密关系评分。

需要警惕的是,当我们讨论"需要陪伴"时,本质上是在探讨如何建立可持续的情感供给系统。正如我在工作坊常说的:"婚姻不是连体婴的共生,而是两棵树的并生——根系交织却各自向阳。"

站在咨询室窗前,看着楼下牵手散步的老夫妇,我突然明白:女性对陪伴的需求从来不是单选题,而是关于"如何被看见"的永恒命题。那些装在抽屉里的未拆礼物,最终教会我们分辨"在场"与"在心"的微妙差别。

暂无评论