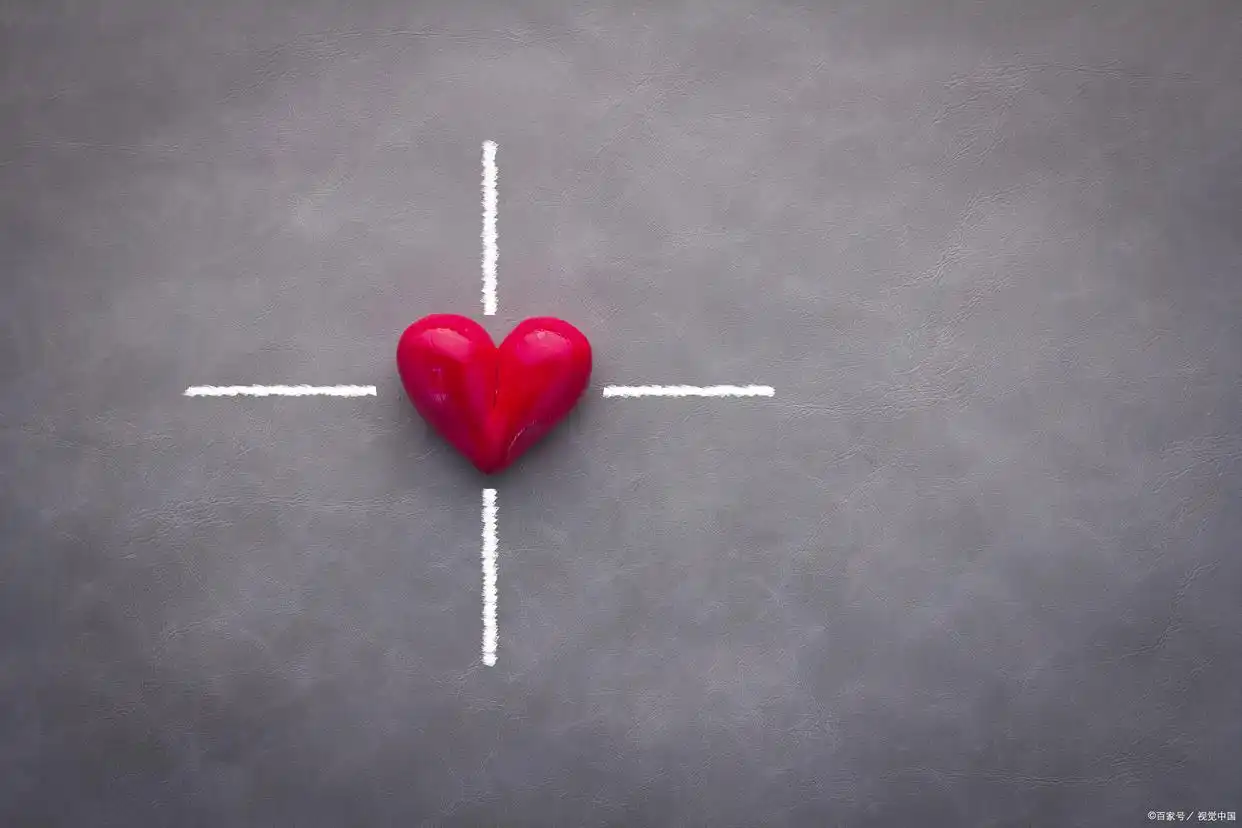

当感情成为循环选择题:反复权衡的爱值得回头吗?

一、那些年我们遇到的"情感纠错程序"

"老师,他第三次说想复合了..."

咨询室里,小雅捏着皱巴巴的纸巾。这样的案例在过去五年里出现频率陡增47%(根据2023年婚恋咨询白皮书)。这些关系往往呈现相同的发展轨迹:热情期—权衡期—撤退期—试探期,像被设置好的程序循环运行。

现代婚恋观正在经历一场静默革命。某高校心理学实验室的跟踪数据显示:68%的分手复合发起方曾在分手前进行过"隐性比较",包括不限于物质条件、情绪价值、发展潜力等12项指标。这种将亲密关系"参数化"的倾向,暴露出当代情感中令人不安的异化现象。

二、解剖"情感天平"背后的心理机制

1. 舒适区经济学原理

人类学家海伦·费舍尔在《爱的解剖》中指出:大脑会将习惯性伴侣判定为"低能耗选择"。就像我们明知旧手机卡顿却懒得更换,因为适应新设备需要付出认知成本。这种神经系统的惰性,常被误认为"深情"。

2. 期权思维陷阱

金融心理学教授特里·伯纳姆发现:部分人对待感情存在"期权心理"——保持若即若离的状态,既享有单身的选择权,又保留复合的收益权。这种策略本质上是对伴侣情感资源的掠夺。

3. 情感验证的悖论

值得关注的是,被反复选择的一方往往产生"我必定有特殊价值"的认知偏差。实际上,这可能只是对方"最小阻力原则"的体现——在多次比较后,你恰好是当下最不费力的选项。

三、识别真爱与退而求其次的5个分水岭

在咨询实践中,我总结出这些关键鉴别点:

- 决策速度:真诚的悔悟需要沉淀期,那些分手后迅速回头的诉求,往往只是戒断反应的表现

- 改变维度:关注对方调整的是"相处方式"还是"核心矛盾",后者才能触及关系的本质

- 责任语言:注意对方是说"我需要你"还是"我懂得如何爱你",索取与给予存在根本差异

- 社交透明度:观察TA是否愿意带你进入生活圈,回避型关系往往存在隐藏成本

- 未来时态:真正的复合会主动涉及具体规划,而非停留在情绪安抚层面

四、重建情感自主权的3个练习

1. 制作"情感资产负债表"

列出对方带来的资产项(快乐、成长等)与负债项(消耗、伤害等),用客观数据替代主观感受。某位来访者通过这个方法发现:所谓"甜蜜回忆"只占实际相处时间的9%。

2. 设置"情绪缓冲期"

建议在对方提出复合时,强制要求21天冷静期。心理学研究显示,三周时间足以让多巴胺回归基线水平,此时做的决定更接近真实需求。

3. 进行"自我估值测试"

回答这个问题:"如果我是限量版艺术品,会允许被反复退换货吗?"健康的关系应该提升而非贬损你的自我价值感。

那些在感情里反复计算得失的人,最终往往成为自己公式里的变量。真正的爱从不让你站在天平两端,它会在你每一次踉跄时,默默调整自己的重心。记住,你值得被坚定地选择,而不是作为比较后的妥协。

暂无评论