重新组建家庭:一场需要破茧勇气的生命重构

一、打破"失败者"的自我审判

我曾见过许多单亲家长在咨询室里攥紧纸巾:"别人会不会觉得我连婚姻都经营不好?"这种自我质疑往往比外界的评价更具杀伤力。事实上,社会学研究显示,现代婚姻的解体更多源于个体意识的觉醒而非"失败"。就像我的学生小鹿妈妈,她在前段婚姻中忍受了十年冷暴力,最终选择带着女儿离开。当她决定与新伴侣组建家庭时,花了整整两年时间才摆脱"逃兵"的自我定位。

关键勇气点:

- 承认过往婚姻中的真实创伤

- 区分"关系结束"与"人生失败"

- 建立"我有权利追求幸福"的认知根基

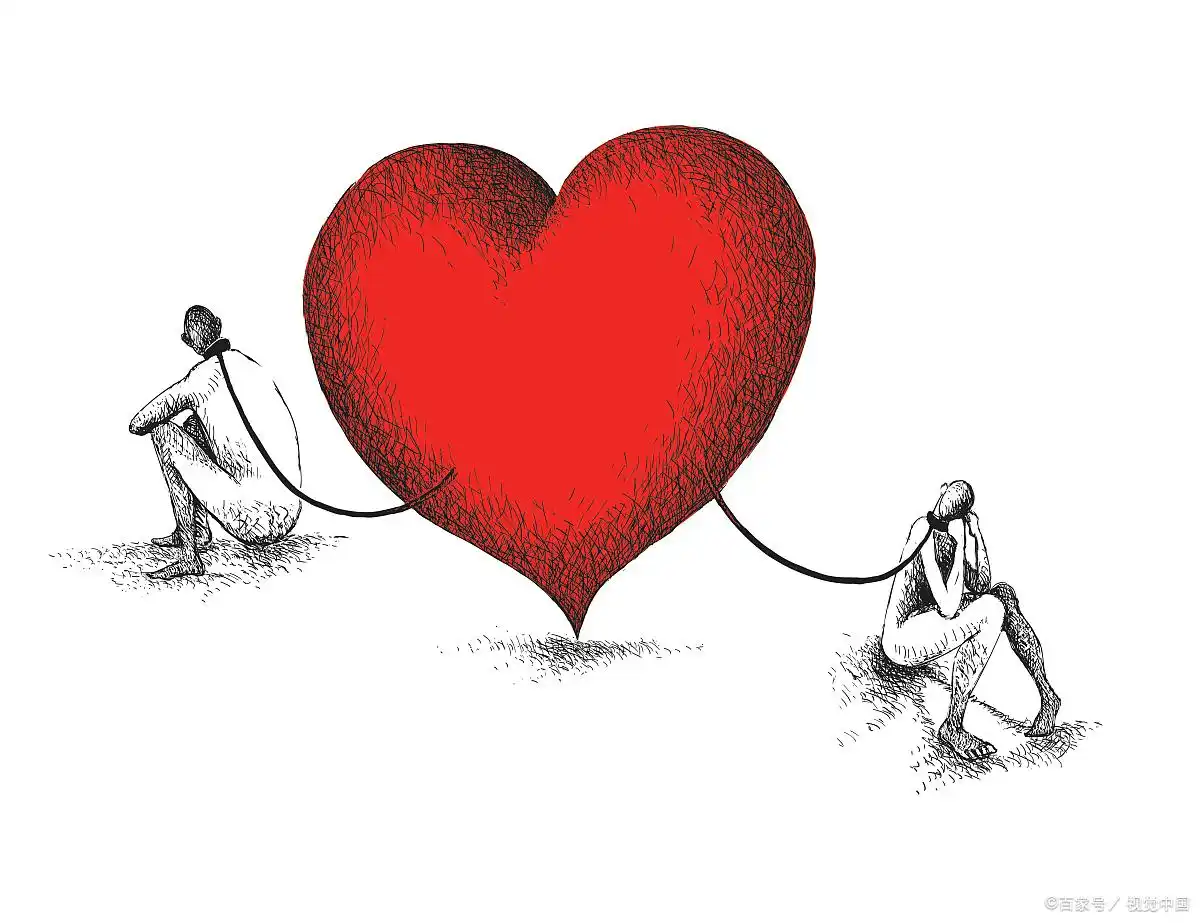

二、跨越情感信任的断裂带

心理咨询档案柜里有个标签叫"重组家庭信任创伤",记录着许多令人心碎的案例:有位父亲再婚后始终不敢把工资卡交给妻子,因为前妻曾卷走全部积蓄;有位母亲会在现任丈夫加班时反复视频查岗。重建信任就像在碎玻璃上行走,需要双方保持痛感却不退缩。

实践智慧:

1. 与前任建立清晰的边界协议(如探视权、经济分割)

2. 在新关系中建立"渐进式透明"机制

3. 接受专业婚恋辅导(推荐EFT情绪聚焦疗法)

三、编织错综复杂的亲情网络

课堂上有个总低着头的男孩小凯,他的生物父亲每周都来学校偷偷看他。直到现任父亲主动约对方喝了次咖啡,三人关系才出现转机。重组家庭最考验人的,是要同时扮演多个角色:你可能是某个孩子的继父,同时又是另一个孩子的生父,这种角色切换需要极高的情绪劳动强度。

子女教育建议:

- 用"树根理论"解释家庭结构(不同根系也能滋养同一棵树)

- 建立新的家庭仪式(如每周五的"混搭家庭日")

- 允许孩子保留对前任伴侣的情感空间

四、应对社会时钟的隐性压力

教师节收到过最特别的礼物,是学生小芸画的《我的两个家》:左边是妈妈和叔叔带着妹妹,右边是爸爸和阿姨养的柯基犬。这幅画让我想起民政部2022年的数据:重组家庭离婚率比初婚家庭高23%,其中30%源于"比较心理"(如"他对前妻的孩子更上心")。社会总在无形中给重组家庭设定更高的达标线。

心理建设工具:

- 制作"家庭优势清单"代替比较

- 参加重组家庭互助社群

- 定期进行"去标签化"对话

站在讲台上二十三年,我越发确信:重新去爱的勇气,比初次相爱更为珍贵。它不是简单的1+1=2,而是像化学实验中的重组反应,需要打破原有分子结构,承受能量变化,最终形成更稳定的化合物。那些敢于再次启程的人,正在用行动证明:家庭的形式可以千变万化,但爱的核心永远值得冒险。

暂无评论