婚姻疲惫却放不下孩子?一位教师的深度思考与建议

2025年08月15日

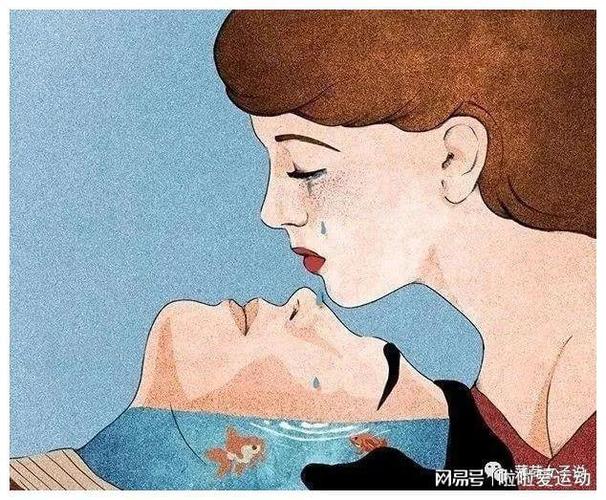

一、理解你的矛盾:这不是软弱,而是为人父母的深情

作为班主任,我接触过许多在婚姻中挣扎的家长。一位母亲曾含泪对我说:"每天回家像走进冰窖,可看到女儿的笑脸,离婚协议书怎么也签不下去。"这种痛苦背后,藏着三个关键心理冲突:

- 角色与自我的撕裂:作为"父母"的责任感与作为"个体"对幸福的追求产生对抗;

- 恐惧连锁反应:担心单亲家庭影响孩子心理健康、学业表现,甚至产生代际创伤;

- 情感惯性:长期共同生活形成的依赖,如同宿舍楼上总响起的旧地板声,突然消失反而让人不安。

这些矛盾恰恰证明你是个有责任感的家长,而非优柔寡断。就像我常对学生说的:"承认矛盾的存在,才是解决问题的第一步。"

二、评估婚姻状态:先修屋顶,再决定是否拆房

建议用两周时间完成以下家庭"诊断"(可记录在笔记本左页):

| 观察维度 | 具体表现 | 改善可能性评估 |

|----------|----------|----------------|

| 沟通质量 | 是否90%对话限于家务/孩子? | 尝试每晚15分钟"非事务性聊天" |

| 冲突模式 | 争吵后是否形成有效解决机制? | 引入"暂停角"冷静期 |

| 情感账户 | 最近一次表达欣赏是什么时候? | 每周2次具体赞美实践 |

右页同步记录孩子的真实状态(而非你的担忧):

- 是否频繁出现腹痛、咬指甲等躯体化反应?

- 绘画/作文中家庭成员的呈现方式?

- 老师是否反馈过异常行为?

我处理过的一个案例中,父亲发现儿子画的全家福总是缺少妈妈,这个客观线索比主观猜测更有参考价值。

三、孩子需要的不是完美家庭,而是真实而稳定的爱

心理学教授约翰·戈特曼的研究显示:孩子承受力比想象中强,但无法处理持续的情感虚伪。这意味着:

- 长期冷暴力的伤害可能大于平和离婚;

- 关键是要建立"养育联盟"(即使离婚后共同养育的默契);

- 孩子会模仿父母处理危机的方式,这比家庭结构更重要。

曾有个五年级学生在日记里写:"希望爸爸妈妈不要为了我假装开心,我可以和他们一起面对困难。"这份成熟令人动容。

四、如果选择修复:婚姻咨询中的"作业疗法"

不建议空洞的"为了孩子再试试",而要结构化行动:

- 90天改善计划:每周完成3件小事(如一起做早餐、回忆恋爱趣事);

- 第三方介入:咨询师就像"情感翻译",能破解"我说了千万遍他听不懂"的困局;

- 设置评估节点:每30天用"婚姻温度计"(1-10分)量化感受,避免陷入情绪迷雾。

五、如果选择分开:如何构建"协作式离婚"

- "过渡性空间"营造:通过分居而非立即离婚让孩子逐步适应;

- 抚养权创新设计:有家庭采用"2-2-3"抚养权轮换制,保证稳定性;

- 建立新家庭叙事:用孩子能理解的方式解释,如"爸爸妈妈更适合做好朋友"。

记得那个在父母离婚后对我说"现在周末能享受双份生日蛋糕"的男孩吗?关键是他始终感受到双份的爱从未缺席。

暂无评论